Des champs béarnais aux couloirs de la République

La formation d’un humaniste — François Bayrou, jeunesse et influences

Un pied dans la terre, l’autre dans les livres : voilà peut-être le secret d’un Béarnais qui a appris très tôt à conjuguer le réel au présent et l’idéal au futur.

1) Bordères, berceau doux-amer : l’enfance entre sillon et horizon

On pourrait croire que la politique naît dans l’éclat des tribunes. Chez François Bayrou, elle a poussé d’abord dans la poussière dorée d’un chemin de ferme, à Bordères — un village où les saisons ont plus de voix que les micros. Né le 25 mai 1951, il grandit dans ce monde rural, modeste et tenace, où l’on apprend très vite que la vérité n’est pas dans les phrases trop longues, mais dans ce qui tient sous les ongles : la terre, le lait, la météo qui décide.

À la maison, la journée commence tôt. On règle la montre sur le troupeau et la lune. Le père, Calixte, exploite la ferme et s’implique dans la vie communale ; la mère, Emma Sarthou, veille aux études comme on veille au feu. Dans la cuisine, on parle peu mais juste, et le soir, les livres ne sont pas là pour faire beau. Ils offrent des chemins plus lointains que ceux des parcelles : Montaigne pour apprendre à douter, Homère pour apprendre à raconter, la Bible pour se poser de grandes questions dans une vallée au ciel immense.

Le jeune François est un enfant d’écoute. Il capte tout : les débats de village, les rumeurs de la radio, les silences lourds après les élections locales. Ce n’est pas l’ambition qui le travaille, c’est la curiosité. Et déjà, cette double fidélité : plus profondes sont les racines, plus haut peut monter l’arbre.

Puis vient l’épreuve qui façonne : la mort accidentelle du père au milieu des années 1970. Le choc est rude, la ferme ne s’arrête pas pour autant. Il faut tenir, assumer, partager les charges avec la fratrie, passer du cahier de notes au carnet de bêtes. Pour beaucoup, ce serait une bifurcation. Pour lui, c’est une leçon d’équilibre : on peut aimer les mots et respecter la terre, sans trahir ni l’un ni l’autre. Chez nous, on dirait : “Il a pris le vent du gave en pleine figure, mais il a gardé la barre.”

2) Lettres classiques et école de la rigueur : l’étudiant qui garde les bottes pas loin

Sur les bancs du lycée de Nay, le jeune homme se découvre un talent : bien lire, bien écrire, bien penser. Direction Bordeaux, classes préparatoires au lycée Montaigne, cette antichambre où l’on apprend autant la solitude studieuse que la joie des idées. Le Béarn n’est jamais loin : il habite la valise, l’accent et les retours par le premier train.

1974 : agrégation de lettres classiques. Vingt-trois ans et déjà la preuve que l’effort discipliné paie. Certains y voient un passeport pour une vie feutrée. Lui y voit un outil : l’école n’est pas un sanctuaire, c’est une promesse adressée à ceux qui n’ont pas grand-chose, sinon leur courage et une chance à saisir. Enseigner, ce n’est pas “répéter le cours”, c’est ouvrir la fenêtre.

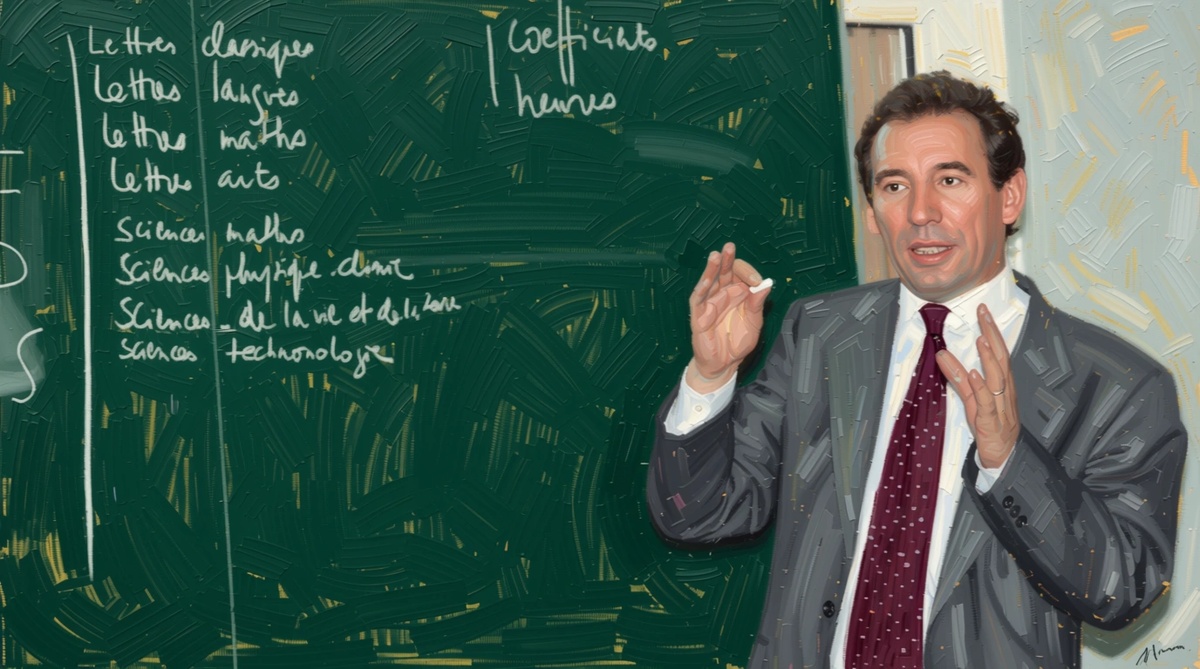

Il devient professeur — latin, grec, français — dans nos collèges et lycées du coin. À la craie, il transmet la précision de la langue et le goût du sens. Le matin, il parle de Virgile ; le soir, il passe à la ferme pour donner la main. Une vie à deux rythmes, comme deux pas d’une même danse : le verbe et le sillon. On le voit arriver en 4L cabossée, cartable d’un côté, bottes dans le coffre. La pédagogie, chez lui, n’est ni doctrine ni posture : c’est l’attention. Un élève décroche ? Il cherche le mot juste, pas l’étiquette. Un programme déborde ? Il taille la phrase pour garder l’essentiel.

Sur le plan intellectuel et spirituel, se tisse une autre fibre. Il fréquente la Communauté de l’Arche de Lanza del Vasto, héritière de Gandhi : non-violence, sobriété joyeuse, écologie du quotidien, exigence morale. Ce n’est pas un exotisme de week-end : c’est une discipline intérieure. On y apprend que la force n’est pas la brutalité, que convaincre vaut mieux que vaincre, et que la cohérence personnelle est la meilleure des politiques. Entre les Pères de l’Église et les humanistes, le jeune professeur forge une colonne vertébrale : l’homme compte plus que les structures, l’éducation n’est pas une dépense mais un pari sur la dignité.

3) De la salle de classe à la salle du conseil : le pas de côté (mais pas du pays)

La politique ne l’arrache pas à l’école ; elle la prolonge. Au village, on l’a remarqué : il écoute, il argumente sans hausser la voix, il tient parole. L’évidence s’impose : on lui demande de se présenter. Les premières campagnes locales ont le goût des réunions dans les salles des fêtes, des cafés où l’on attrape encore la poignée de main comme une promesse. Là, l’enseignant découvre un autre tableau : l’addition des vies concrètes. Routes, cantines, services publics, terres agricoles : le politique, c’est la logistique de la dignité.

Très vite, les responsabilités s’additionnent : conseil général, puis députation des Pyrénées-Atlantiques (à partir de 1986). C’est là que se joue l’équilibre : faire carrière sans quitter la maison. On le voit revenir à Pau, aux marchés, aux cérémonies ; ses électeurs savent où le trouver. Le prof n’a pas rendu les clés de la salle : il parle clair, pose des mots simples sur des choses compliquées. Et surtout, il résiste aux engouements : ni tribun tonitruant, ni notaire endormi. Plutôt le voisin fiable qui fait le lien.

Ses premières convictions se précisent en priorités publiques : l’éducation comme boussole, la lutte contre l’illettrisme comme urgence silencieuse, la reconnaissance des territoires ruraux comme test de la République. Pas de mépris pour les villes, mais aucune patience pour le dédain envers ce qui fait tenir un pays : les bourgs, les exploitations, les écoles, les associations où l’on apprend à vivre ensemble sans faire de théorie.

4) Valeurs en clair : humanisme, exigence, Europe et fidélité au pays

Il y a chez lui un mot-clef : humanisme. Pas celui des salons, celui des mains ouvertes. Humanisme chrétien, oui, parce qu’il suppose l’égale dignité ; humanisme civique, surtout, parce qu’il s’incarne dans des institutions qui permettent à chacun de se tenir debout. L’enseignant devenu élu recyclera sans cesse son vieux réflexe de classe : “Est-ce compréhensible ? Est-ce juste ? Est-ce utile ?”

De là découle sa pratique du centre : pas l’entre-deux tiède, mais le point d’équilibre d’où l’on voit les deux rives. Le centre n’est pas un banc, c’est un poste d’observation. Discuter sans renoncer, tenir sans raidir, avancer sans écraser : ce n’est pas toujours spectaculaire, mais souvent efficace. Chez nous, on dit : “Faut pas confondre prudence et couardise ; chez lui, la prudence, c’est du courage qui réfléchit.”

Quant à l’Europe, il la regarde comme un ancien prof regarde une classe : un pari sur l’intelligence collective. Il sait les scepticismes ; il connaît les colères. Mais il y croit parce que les défis (écologie, souveraineté industrielle, migrations, paix) débordent nos frontières. Et derrière l’argument, il y a la méthode : dialoguer, négocier, tenir parole.

Reste le pays, le Béarn, Pau. On peut gravir l’État, sans quitter la terre. La preuve : maire de Pau depuis 2014, réélu en 2020, il a voulu ouvrir la ville, moderniser sans défigurer, redonner de l’allure au boulevard des Pyrénées comme à des quartiers plus discrets, parce que la beauté n’est pas réservée aux cartes postales. L’axe ne bouge pas : école, culture, mobilité, et ce respect du quotidien qui, chez nous, vaut tous les grands discours.

Encadré – Chronologie courte (repères vérifiés)

- 25 mai 1951 — Naissance à Bordères (Pyrénées-Atlantiques).

- 1974 — Agrégation de lettres classiques ; entrée dans l’enseignement.

- Années 1970–1984 — Enseignement et gestion partagée de la ferme familiale ; fréquentation des milieux humanistes et chrétiens, notamment Lanza del Vasto.

- 1986 — Député des Pyrénées-Atlantiques (début d’une longue trajectoire nationale).

Conclusion — Le fil rouge d’une vie : instruire, servir, relier

En relisant ce premier chapitre d’une vie bien remplie, on distingue une ligne claire : instruire pour émanciper, servir pour rendre ce qu’on a reçu, relier les mondes qui s’ignorent — la ferme et l’hémicycle, la classe et le conseil, le village et l’Europe.

François Bayrou n’est pas né roi — personne ici ne l’est —, il est né Palois, Béarnais, fils de petits exploitants : ce qui, chez nous, n’est pas un handicap mais une école. De cette enfance au cordeau et de ces lettres bien taillées est sortie une idée simple : la politique n’est pas le théâtre des egos, c’est l’art patient de tenir une communauté debout.

Et si l’on cherche l’influence la plus décisive, elle n’est ni dans une doctrine ni dans un parti. Elle grince encore sur le portillon d’une ferme de Bordères : le devoir d’ouvrir, de réparer, de transmettre. Allez, passez donc par Pau : on vous montrera le boulevard, les Pyrénées au bout, et, si vous avez un peu de temps, on vous racontera comment un professeur du coin a voulu faire rimer République avec patience.

Sources (sélection)

- Portraits officiels et notices : info.gouv.fr (biographie et mandats) ; fiche Assemblée nationale (chronologie parlementaire).

- Biographies de référence : Mouvement Démocrate ; European Democrats (parcours et engagements).

- Dossiers et articles de presse : archives Le Monde, Libération, Sud Ouest, INA (entretiens et reportages), The Guardian (contexte international).

- Dossier documentaire interne : « François Bayrou : un parcours d’enseignant devenu homme d’État » (synthèse biographique et repères).